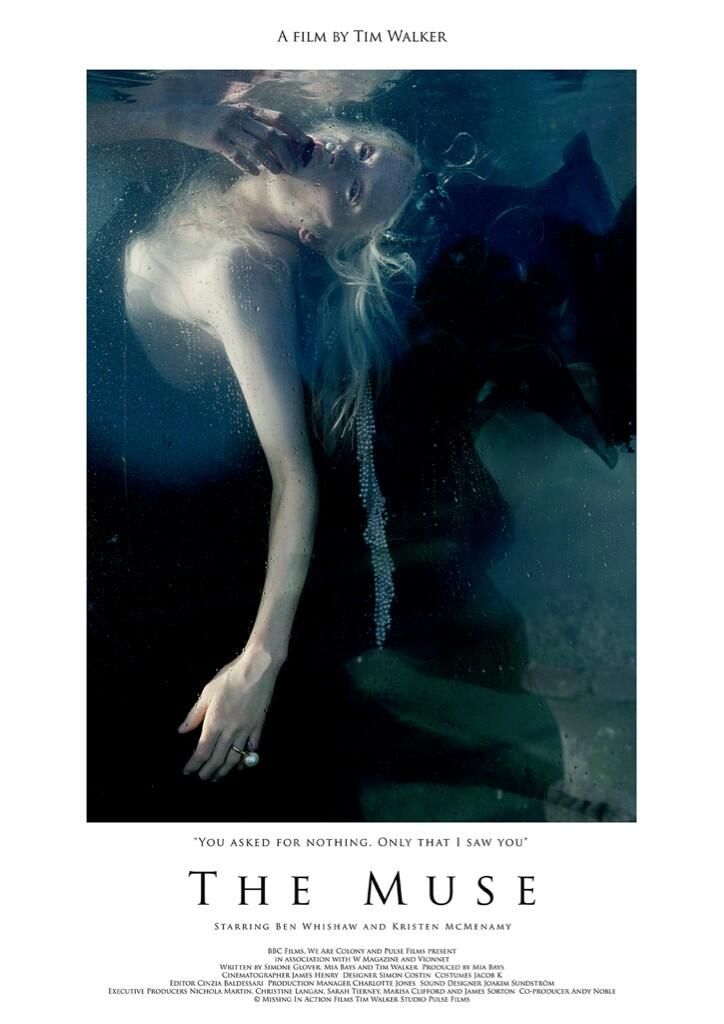

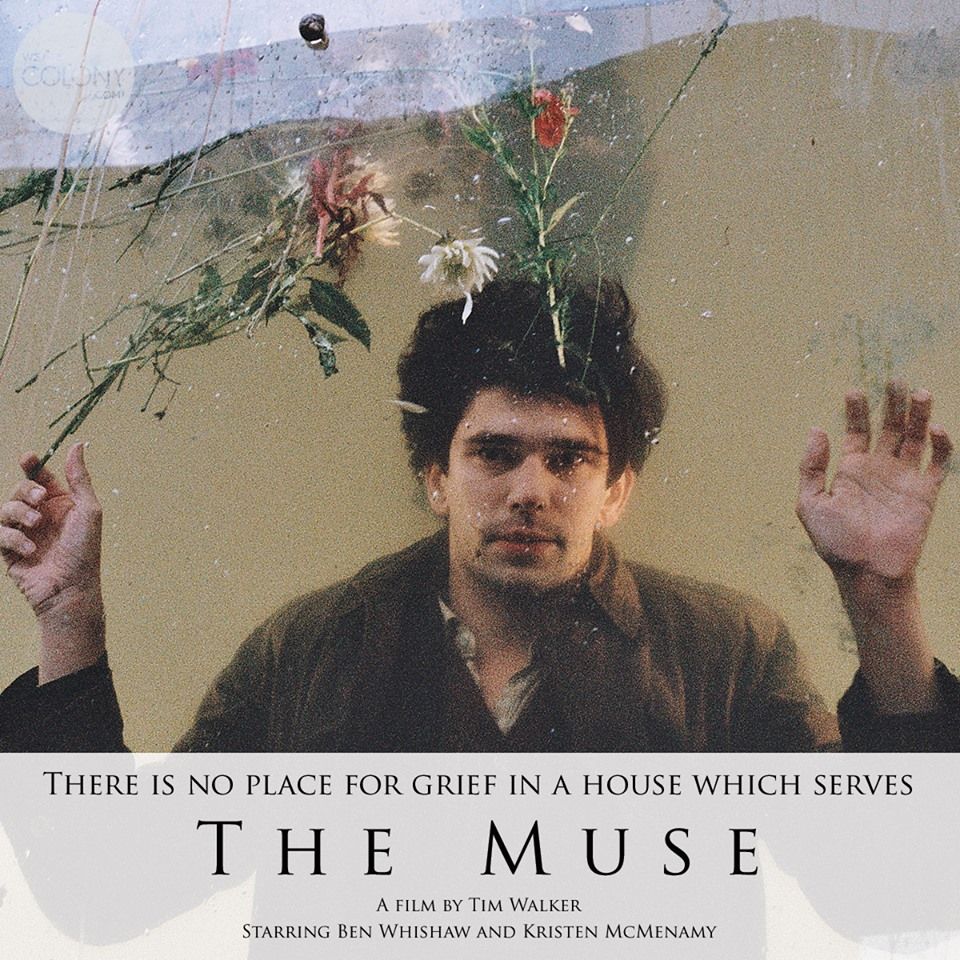

팀 워커의 사진이 취향이라고 생각해 본 적은 없었는데 이 단편 영화는 취향이었다. 시작하자마자 색감과 풍경에 꽂혔다. 뮤즈-인어를 연기한 크리스틴 맥메너미의 길고 밝은 머리카락이 물속에서 그녀의 움직임에 따라 때로는 얼굴을 가리기도 하며 해초처럼 떠다니는 것도 좋았고 예술가-인간 남자를 맡은 벤 위쇼의 묘한 눈동자 색깔과 분위기도 좋았다. 한때 번영의 상징이었을 테지만 지금은 낡아버린 대저택과 바람이 부는 푸른 들판, 달팽이가 기어 다니는 독특한 물빛의 유리 수조도 좋다.

재미있었던 부분은 벤 위쇼가 스크린에 비친 인어를 보는 장면이었다.

일단 이미 그의 곁을 떠나서 존재하지 않는 뮤즈를 회상하는 흔적의 매체로 사진보다는 영상을 주요하게 채택했다는 점이 재미있었다. 사진도 나오긴 하지만 뮤즈의 환영, 뮤즈가 남긴 흔적과 예술가가 보다 더 깊이 교감하는 것처럼 보이는 건 영상 매체다. <더 뮤즈>가 최초의 아이디어로 존재할 때 이 작품의 포인트는 움직임이라며 그래서 사진이 아니라 영상이 되어야 한다는 지인의 말에 영상 작업이 되었다는 얘기를 언뜻 본 것 같다. 확실히 인간이 숨 쉬고 움직이는 공기와는 다른 세계, 물속에서 유영하는 인어를 그릴 때 박제되어 굳은 사진보다는 움직임을 보여주는 게 더 마력적이다.

뮤즈의 흔적, 어쩌면 예술 작품을 대하는 인간-예술가의 태도도 재미있었다. 뮤즈의 환영을 바라보면서 남자는 스크린에 다가가 손으로 환영을 어루만지고 살며시 뺨을 기댄다. 어느 순간 물속을 유영하는 인어가 나오는 스크린에 바싹 붙은 남자의 몸짓은 그 역시 물속에서 헤엄을 치는 것 같다. <더 뮤즈>의 예술가는 자신의 '가장 위대한 작품', 뮤즈를 자신이 있는 현실로 끌고 오려는 피그말리온 유형은 아니다. 초반에 떠난 뮤즈를 향해 계속해서 반송되는 편지를 붙이는 장면이 나오긴 하지만 이 스크린 환영 장면에서 드러나는 그의 욕망은 곁에 없는 뮤즈를 손안에 움켜쥐어 자신의 현실로 데려오려는 욕망이라기보다는 차라리 자신 또한 그녀-뮤즈가 있는 스크린 속으로 들어가고 싶은 욕망에 가까워 보인다. 끝내 그는 배에 쇠사슬을 감고, 한 아름의 꽃다발을 품은 채 한때 뮤즈가 있던 물속으로 들어가 버린다.

보면서 팀 워커도 좋지만 린 램지랑 벤 위쇼가 같이 단편 하나 찍으면 좋겠다는 생각이 들었다. 장편보다는 단편이 더 좋을 것 같다. 상상만 해도 진짜 너무너무 내 취향일 것 같은데.

더 뮤즈 (2014)

감독 : 팀 워커

출연 : 크리스틴 맥메너미, 벤 위쇼

'감상 > 영화' 카테고리의 다른 글

| 오버하우젠 국제단편영화제 - 2017년 수상작 (0) | 2019.08.02 |

|---|---|

| 오버하우젠 국제단편영화제 - 2016년 수상작 (0) | 2019.08.01 |

| 더 페이버릿 (2018)이랑 로마 (2018) 보고 주절주절 (0) | 2019.03.02 |

| 콜드 워 (2018) - 미감이 독특한 영화 (0) | 2019.02.24 |

| 12월에 본 영화 (0) | 2019.01.12 |