회고록이 좋다. '회고록'이라는 말 자체부터 매력적이다. 그런데 그게 소련이나 제3제국 얘기기까지 하면 그 책은 나의 취향이 아닐 수가 없고...

제3제국의 중심에 있던 자, 히틀러의 건축가, 나치의 군수 장관 알베르트 슈페어의 회고록도 읽기 전부터 재밌겠다 싶었는데 서문의 '나의 시대는 재앙 속에서 절정을 구가했고' 여기서부터 이미 취향저격이었다.

"뉘른베르크 재판에서 나는, 만일 히틀러에게 친구가 있다면 내가 바로 그 친구일 거라고 말했다. 나는 그에게 열정과 청춘의 영광을 빚지고 있다. 이제는 사라진 공포와 죄악들도...."

이 책을 두고 '세상에서 가장 긴 변명'이라고 하던데 가장 먼저 든 생각은 '아니, 변명이 아닐 수 있나?'였다. 애초에 뭔가 변명하고 싶은 게 있는 자가 회고록을 쓰는 거 아닌가 싶기도 하고. 어떤 의미로건 인생 말년에 이른 이가 회고록을 쓴다는 건 그 삶은 이미 명암이 있다는 거 아닌가.

이 책에서 슈페어는 진실만을 말한다 하지만 그 말을 온전히 믿는 이는 없을 것이다. 책을 통해 이 나치는 자기 방어도 하고 자기 치장을 넘어 허무맹랑한 얘기도 한다. 텍스트를 두고 쓴 자의 욕망과 읽는 자의 시각이 서로를 의식하고 팽팽하게 대립하는데 그런 게 또 회고록의 묘미라고 생각한다.

총 3부와 에필로그로 이루어졌는데 1부는 히틀러의 건축가였던 시절 얘기고 2부는 군수장관 시절, 3부부터는 제3제국의 몰락을 다룬다. 에필로그는 죄수가 되어 뉘른베르크 재판받던 얘기.

젊은 시절 맥주홀에서 히틀러를 처음 봤던 순간 묘사가 인상적인데 당시 슈페어의 눈에 비친 히틀러, 그가 느낀 매혹과 홀림이 전해진다.

"히틀러는 매력적이었다. 그의 반대자들이 선전한 내용과 모든 것이 정반대였기 때문에 더욱 그랬다. 광적인 선동가. 쇳소리를 내며 흥분에 몸을 흔드는 군복 차림의 남자. 그의 침착한 음성은 박수갈채 속에서 단 한 번도 흐려지지 않았다."

가장 인상적이었던 건 히틀러와 슈페어가 꾸었던 꿈, 제3제국의 천년 수도를 건설하려던 욕망인데 슈페어는 1부 대부분을 자신들의 이루어지지 못한 건축 계획을 늘어놓는데 할애한다. 어디에 뭘 만들려 했고 그건 어떤 건물이고... 만들어지지 못한 도시를 언어로 세운다.

도시 모델을 본 건축가였던 아버지가 '네가 정말 미쳤구나'라고 말했으며 자기도 지금 생각하면 제정신이 아니었다고 말하긴 하지만 그 구구절절한 건축 계획을 읽다보면 어느 순간 20년의 복역을 마치고 나온 이 전범이 자신의 도시, 나치 독일의 불멸의 도시를 억누를 수 없는 열정을 품은 채 머릿속으로 걷고 있다는 느낌이 들어 섬뜩해진다.

이 외에도 슈페어가 말하는 괴링, 괴벨스, 구데리안, 보어만 등등의 얘기도 흥미롭고 그 세계의 중심에 있던 자만이 말할 수 있는 제3제국의 복잡한 권력관계와 구체적인 정쟁 얘기도 눈길을 끈다.

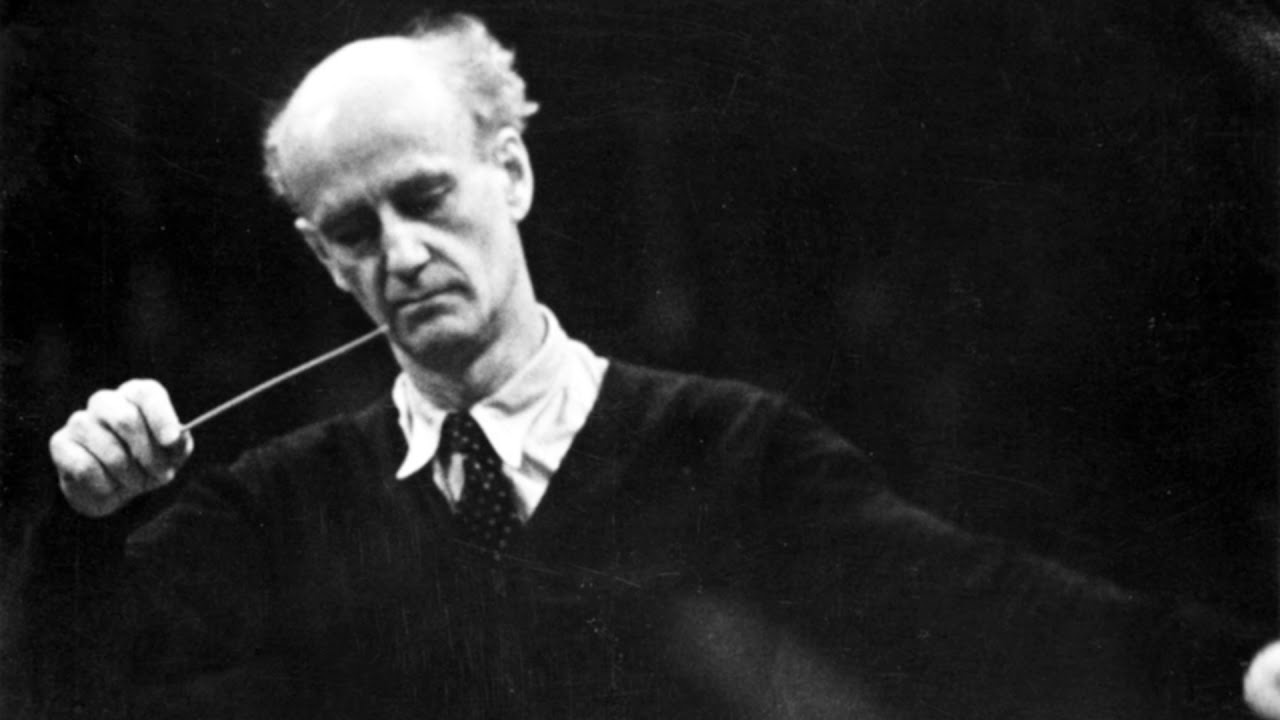

레니 리펜슈탈과 푸르트벵글러도 종종 언급되는데 마티에서 이 책과 함께 리펜슈탈과 푸벵에 대한 책 세 권을 묶어 '파우스트의 거래 3부작'으로 냈다고 한다. 리펜슈탈 책은 지금 읽고 있는데 푸르트벵글러 책은 절판이다. 포노에서 나온 푸벵 에세이 <음과 말>을 먼저 봐야겠다. 슈페어 책도 내가 읽은 건 구판이고 <알베르트 슈페어의 기억>으로 새로 나왔다.

하지만 이 무수한 등장인물들 중에서도 슈페어의 책은 결국 히틀러에 대한 얘기가 될 수밖에 없는데 슈페어라는 (일그러진) 거울에 비친 히틀러는 읽는 사람 심경 복잡하게 만든다. 12년을 함께 한 동지, 청춘의 열정을 바친 사람, 천년 수도의 미친 꿈을 공유했던 사람, 오랫동안 매혹당했으며 끝내는 증오하게 된 사람, 그럼에도 불구하고 결국 함락 직전의 베를린으로 달려가 최후의 작별 인사를 하게 되고 마는. 나치 전범이 고백하는 '몰락한 통치자'에 대한 이상한 감정.

"내 연설이 그가 죽은 후에 방송되었으면 하는 바람은, 나 역시 그에게서 돌아서버렸음을 히틀러가 영영 알지 못했으면 하는 마음에서 비롯된 것이었다. 몰락한 통치자에 대한 연민은 점점 더 강해졌다. 히틀러의 추종자들은 아마도 최후의 순간에 비슷한 감정을 느꼈을 것이다. 히틀러라는 한 사람을 중심으로 의무감과 헌신에 대한 맹세, 충성, 감사의 감정이 뒤섞여 있었고, 여기에 개인적인 비극과 국가적 파멸에 대한 씁쓸함이 어우러졌다."

"세상에는 사과를 해도 처벌을 받아야 할 일이 있다. 그 죄가 너무도 무거워, 인간이 할 수 있는 사과는 미미하기 짝이 없기 때문이다."

마지막에 슈페어는 과학기술에 대해 경고하는데 나치 시절의 경험을 들며 자동화 체계가 몰개인화를 촉발해 점점 더 개인의 책임감을 움츠러들게 할 거라고 말한다.

|

알베르트 슈페어의 기억 -  알베르트 슈페어 지음, 김기영 옮김/마티 |

'감상 > 책' 카테고리의 다른 글

| 배반자의 글과 분리되지 못한 글-<아버지의 자리/어떤 여인>, 아니 에르노 (0) | 2020.02.21 |

|---|---|

| 사과하지 않는 '타락한 영화의 신'-<레니 리펜슈탈: 금지된 열정>, 오드리 설킬드 (0) | 2020.02.02 |

| BTS 리더가 읽은 사랑에 대한 철학책, 플라톤의 <파이드로스/메논> (0) | 2020.01.18 |

| 뒤렌마트 희곡선 - 노부인의 방문 / 물리학자들 (0) | 2020.01.12 |

| 어슐러 르 귄의 에세이집, <밤의 언어> (0) | 2020.01.07 |